ここでは、日常会話やプレゼンなどのシーンで使える説明の型(パターン)をご紹介したいと思います。

この説明の型は汎用性が高く、どのようなテーマについて話すときも使えるので、ぜひ参考にしてみて下さい。

・・・

なぜ、説明の型を考えるか/型を使う目的

具体的な説明の型(パターン)の紹介の前に、

わざわざ話し方の型(パターン)を考える理由と目的について、

簡単にお話ししたいと思います。

理由:なぜ、説明の型を考えるか

話し方に関する悩みは、非常に多くありますが、例えば、このようなものが考えられます。

●上手に説明することができない

●説明の仕方が分からない

●何をどういう順番で話せばいいかが分からない

●頭の中からセリフが飛んでしまう

●言葉が出てこなくなってしまう

●途中で、何の話をしていたか文脈が分からなくなってしまう

これらの問題は、解決することが難しいこともしばしばあります。

以前、私もこのような悩みをずっと持っていました。

こうした問題については、色々な解決策が考えられるのですが、

私の場合は、自分に合う説明の型(パターン)を作ることが非常に役立ちました。

例えば、「話の途中で話の内容が意識から飛んでしまう」などの問題などを、何とか克服することができました。

そのため、同じような悩みをお持ちの方には、説明の型を考えてみることをお勧めしたいと思います。

・・・

以前、私は数か月ほどの時間を掛けて、海外のプロの講演家のスピーチを200事例以上、分析したことがあります。

話すことが上手な人・才能がある人は、その時々で自由に話しているというイメージを持っていましたが、

そのイメージは、大量のスピーチの事例を見たことで覆りました。

どれほど自由な話し方をしている(ように見える)人でも、実はその人なりの話し方の型(パターン)があることが分かったのです。

私には、とても尊敬しているアメリカの先生がいるのですが、その先生のプレゼンを聞いていても、実は隠れた型(パターン)を見つけることができます。

ということで、自分に合う話し方の型(パターン)を作ることは、遠回りでも何でもなく、話す力を高めるうえでとても重要なのです。

説明の型(パターン)を作り、それを感覚レベルで身に着けられると、

解決前の状態 ➡解決後の状態

————————————————–

上手に説明できない ➡分かりやすい説明ができる

即興で話せない ➡即興(アドリブ)で話せる

話すときの順番がわからない➡説明の順番に困らない

途中で話の内容が飛ぶ➡内容が飛びにくくなる

————————————————–

など色々な効果があり、話す力を高めやすくなると思います。

・・・

説明の型(パターン)を練習する目的

説明の型(パターン)を作ることには、もう一つ大事なポイントがあります。

そのポイントとは、

説明の型(パターン)を作り、話す練習をすると、自分に合う話すときのテンポがわかる

というものです。

これは、実際に私が話す練習を継続する中で実感したことなのですが、

説明の型(パターン)を作ると、話し方が安定するというメリットがあります。

以前の私は、話すときのスピード感(テンポ)がとても不安定で、

焦ると早口になってしまったり、逆に、言葉に詰まって遅過ぎる話し方になる、ということがよくありました。

説明の型(パターン)を練習することで、自分に合うテンポが見つかり、だいぶ話し方が安定しました。

そのため、話すことの悩みがある方は、

ぜひ以下でご紹介する説明の型(パターン)を使って、自分に合う話すときのテンポを見つけてもらえたらと思います。

・・・

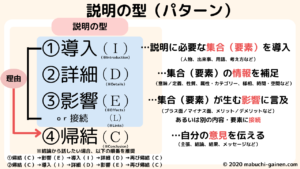

説明の型(パターン)

この説明の型では、主に4つの要素を用います。

※必ずこの順番でなければいけない訳ではなく、順番は可変的です。

①導入(I):

導入とは、文字通り説明の入り口なのですが、一言でいえば「集合」を説明に取り入れることを意味します。

この集合というのは、難しいものではなく、「20XX年、〇〇という事件が起こりました」みたいなものです。

例えば、桃太郎の冒頭を考えてみると、

むかし、むかし、あるところに、おじいさんとおばあさんがありました。

これは時間と空間の座標を指定したうえで、「おじいさん/おばあさん」という人物としての集合を導入しているといえます。

このように、説明に必要な要素を取り入れることを導入(Introduction)と言っています。

②詳細(D):

①導入のステップでこれから説明したいことに必要な要素を導入したら、次にその要素についてもう少し詳しい情報を加えます。

この補足情報を加えるステップを詳細(Detail)と呼びます。

導入(I):「精神疾患の主な原因として、ストレスが挙げられます」

↓ ↓

詳細(D):「ストレスには、良いストレスと悪いストレスがあり、生体が成長するために必要な刺激もあれば、健康を損なってしまう刺激もあります」

こんな風に、少し補足情報を加えてみてください。

・・・

③影響(E)あるいは接続(L)

3つ目の要素は、影響(effect)あるいは接続(links)です。

説明したいテーマについて、まず①導入(Ⅰ)で要素を取り入れ、②詳細(D)で情報を補足したら、今度はその要素が及ぼす③影響(E)に言及します。

影響の最も分かりやすい例は、物事のメリット/デメリットです。

例えば、私の場合だと、こんな風に説明を進めます。

導入(I):「計画を立てるときに使える「分岐系」という概念があります」

↓↓

詳細(D):「分岐系では、必ず既知の分岐と未知の分岐を分類して考えます」

↓↓

影響(E):「この概念を使うと、未来について詳細なシミュレーションを行うことができ、新しいプランを立てたり、将来への不安を解消する(⊕面)のに役立ちます。」

このように、影響に言及することもあるのですが、別のパターンもあります。

接続(links)は、現在話している内容を、他の分野の内容・テーマに繋げたいときに使用します。

プレゼンでは、数時間ほど話す必要があるシーンもあると思いますが、特に、そのようなシーンで自分が話す内容・テーマと他の分野のテーマと接続したりして、話を膨らませることができます。

この接続は少し難しい考え方を使うので、また私の講座の中などでご説明出来たらと思います。

④帰結(C):

最後の要素は、帰結(Conclusions)です。

これは、あなたの意見、考え、結論、メッセージのことだと思ってください。

(※意見(comment) , 主張(claims) , 考え(concepts) のCと解釈してもらってもOKです)

例えば、お医者さんがプレゼンのなかでこのような話をしたとします。

導入(I):「高齢になるにつれ、認知症になるリスクが高まっていきます」

詳細(D):「2025年には、認知症の患者は約730万人以上にものぼると推計されています」

影響(E):「認知症になると、思考・判断力/記憶力/時間・場所・人物の判別力が低下し、認知機能に障害が生じます」

帰結(C):「病気になってから治療するという考えでは不十分で、病気を予防することにもっと力を入れることが大事です」

最後の部分が帰結あるいはメッセージとして考えることができます。

最後の要素として挙げましたが、この説明の型を使うときは、先にこの帰結あるいは結論、メッセージから決定してもいいかもしれません。

導入を先に決めてしまうと、自分が一番伝えたいメッセージとズレが生じてしまうことがあるからです。

※私はよくズレます…

私の場合、プレゼンの中で「自由に思考しよう!」「思い込みを疑おう!」みたいな考え方を伝えるため、帰結(C)の部分にこのメッセージを埋め込むことが多いです。

・・・

論理的な説明にするために重要なポイントとは?

この説明の型(パターン)では、論理的な伝え方ができるように構成が作られています。

①導入(Ⅰ)&②詳細(D)&③影響(E)→④帰結(C)

①~③の3つの要素はまとまって理由となり、④の要素を伝えるための根拠になっています。

※先ほどのスライドの左側をご覧ください。

この小さな説明のステップの中で、論理的に話すために主張-根拠の構造を取り入れているので、

私もプレゼンをするときなど、できる限り論理的な意味でのリズムを大事にしながら、この型を活用するようにしています。

【4ステップ】説明パターンの事例

この説明の型を使うと、こんな風に話を構成することができます。

ちなみに、どんなテーマのプレゼンでも、この説明の型(パターン)の内容だけ変えながら繰り返し使うことで、全体を構成することができます。

導入(Ⅰ):「今日は、現代人にとって重要なテーマであるストレスの仕組みについてお話ししたいと思います」

↓↓

詳細(D):「ストレスは、HPA系/自律神経/免疫系などの連関からなるホメオスタシス機構によって対応されます」

↓↓

影響(E):「過剰なストレス刺激を受けると、環境への適応システムが破綻してしまい様々な精神疾患(⊖面)に繋がることがあります」

↓↓

帰結(C):「だからこそ、ストレスについて学ぶことはとても重要です」

(メッセージ)

※このブログでは、プレゼンをフェーズⅠ~Ⅲの3つに分けてご紹介していますが、このように冒頭で使うこともできます。

・・・

結論から話したいケース

よく結論ファーストと言われることがありますね。

これは場合によりけりで、必ずしも常に正しい訳ではないと思いますが、やはり先に結論を先に伝えたいときや、まず最初に自分の立場を表明することが求められることもあると思います。

この場合、やはり最初に結論から話すのがベストだと思います。

私も、プレゼンのときに最初に結論から話すことがよくあります。

特に、質問をいただいた時などは、相手から見てより分かりやすくなるように、先に要点や結論や自分の立場(イエス、ノーなど)を伝えるようにしています。

結論から伝える場合は、幾つかパターンが考えられますが、例えばこういう順番も考えられます。

帰結(C):「思い込みを疑うことは、とても重要です」

↓↓

影響(E):「思い込みがあると、新しい考え方に抵抗を感じ保守的になってしまうため、自己成長を妨げられ、時間を失ってしまう可能性がある(⊖面)からです」

↓↓

導入(I):「思い込みは、ヒューリスティック(自分の経験則)から生じると言われています」

↓↓

詳細(D)&影響(E´):

「ヒューリスティック(経験則)は答えに早く辿り着けるものの、重要な情報を見落としたり、間違った考えを導いてしまうことがよくあります」

↓↓

帰結(C):「だからこそ、思い込みを疑うことは重要です。」

最後に

この説明の型を持っておくと、学校での発表、仕事のミーティングで意見を伝えたいとき、ビジネスシーンでプレゼンをするときなど、様々な場面で使うことができます。

きっと、あなたの普段の生活や仕事で使えるシーンがあると思うので、ぜひ試してみて下さい。

少しでもご参考になれば嬉しいです。

コメント