このページでは、言語化の科学的な仕組み(メカニズム)についてまとめていきます。

特に、次の3つの観点&トピックから整理していきます。

①レキシコン…言語学または認知科学的な観点

②記憶…………心理学的な観点

③言語野………神経学的な観点

これらの観点から、言語化プロセスのメカニズムを検討することで、

人前で話す力を効率的に高めるために役立つ、実践的な手掛かりを得ることができると考えられるので、ぜひお読み頂ければ幸いです。

※この記事は、一部追記中です。ご了承ください。

・・・

レキシコン ――認知科学的な観点から

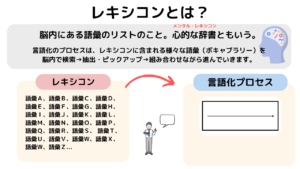

言語化の仕組みについて考えるうえで、最も重要なキーワードになるのが、レキシコン(lexicon)という言葉です。

レキシコンは、心理学/言語学/認知科学などの分野で用いられる概念で、

私たち人間の脳内に含まれる語彙の集まりのことを言います。

いわば頭の中の単語帳(語彙のリスト)のようなものであり、

また脳の中に言葉がプールされた状態(保管庫)をイメージしてもらえたらと思います。

こちらのスライドをご覧下さい。

私たちは、「考える」「話す」「書く」「読む」などの言語活動を行うとき、

このレキシコン=脳内の語彙のグループにアクセスしたり、

ここから様々な言葉を引き出し、組み合わせることで、

言語化のプロセスを進めていきます。

・・・

・・・

レキシコンがうまく働かないと、言葉が出てこなくなってしまう

レキシコンは、私たちが人前で話すときなどに大事な役割を果たしています。

ところが、レキシコンは、常に自由に使いこなせるとは限らず、

うまく機能しないことも多い、という困った事態があります。

これが、

「言葉がうまく出てこない」

「人前ですらすら話すことができない」

「頭の中から、言葉(セリフ)が飛んでしまう」

などなど、話し方の悩みを生む大きな原因になっています。

そのため、このレキシコン(語彙のリスト)のイメージは、言語化スキルを高めるうえで何よりも大事な部分だと考えられます。

言語化のメカニズムを理解するためのモデルとして

人前で話す力や、言語化力を高めるうえで、

レキシコンという考え方があると、自分の状況や課題が理解しやすくなります。

●なぜ、言葉がうまく出てこないのか?

●なぜ、すらすら話せないのだろう?

●なぜ、頭が真っ白になったり、セリフが飛ぶのだろう?

このような悩みを解決するうえで、この概念を使ってもらえたらと思います。

レキシコンに焦点を当てた記事があるので、ぜひお読み下さい。

➡人前で話すとき言葉が出てこない2つの理由とは?【レキシコン】

・・・

記憶 ――心理学的な観点から

次に、記憶という心理学的な観点から、言語化について考えてみます。

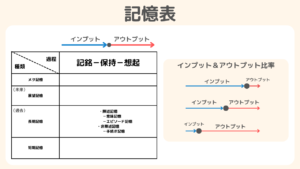

◆1.記憶の分類

最もよく用いられる記憶の分類方法として、長期記憶と短期記憶があります。

長期記憶は、陳述記憶と非陳述記憶に分類されます。

短期記憶は、ワーキングメモリとも呼ばれます。

こうした分類のなかから、プレゼンとの関連性が顕著なものを幾つかピックアップしてみましょう。

◆長期記憶-陳述記憶

①意味記憶

ヒトの大脳の側頭葉には、言葉の意味や語彙の記憶が格納されていると考えられており、意味記憶と呼ばれています。

プレゼンで扱うテーマに関する一般的な知識や専門的な知識は、この意味記憶にほかならず、言語化のプロセスに不可欠です。

②自伝的記憶、エピソード記憶

個人の生涯にわたる出来事や経験の記憶のことを、自伝的記憶と言います。自己のアイデンティティや生涯の文脈に結びついています。

自伝的記憶は、エピソード記憶を含みますが、両者は少し異なる概念です。

エピソード記憶は、個人的な経験や出来事の記憶のことです。具体的な場所、時間、感情などの文脈情報が含まれます。

スピーチ中に自身の経験談や具体的なエピソードを話すときには、こうした自伝的記憶やエピソード記憶が重要です。

◆長期記憶-非陳述記憶

③手続き記憶

手続き記憶とは、箸の使い方やタイピングのように、意識せずとも自然に手順や方法を再現が可能になるような、技能や習慣に関する記憶です。

プレゼンのなかでは、例えば、視線の使い方/声の抑揚や緩急/ジェスチャーなどは手続き記憶に属します。

短期記憶

④ワーキングメモリ(作業記憶)

ワーキングメモリは、目の前の作業に取り組み課題を達成したり、直面している問題について思考し答えを出すために、短期間のあいだ情報を保持し操作するためのシステムです。

プレゼンでは、話し手は、常に自身が喋った内容を自分で聞き取り把握しながら、新たに文章を構成し続けることをしますが、

この言語化のプロセスを進めるうえで、ワーキングメモリは不可欠です。

スライドの内容を把握しながら話したり、聴衆の質問に即座に対応するときにも、このシステムが必要です。

◆2.記憶のプロセス

心理学の標準的なテキストによると、一般に記憶は3つの段階で進むと考えられています。

1.記銘

2.保持

3.想起

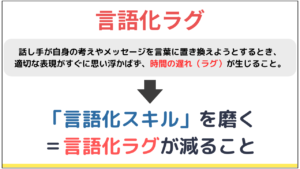

この記憶のプロセスに関連するプレゼンの最大の難関として「言語化ラグ」が挙げられます。

言語化ラグとは、話し手が自身の考え方やメッセージを聞き手に伝えようとするとき、適切な言葉や表現が出てこず時間の遅れ(ラグ)が生じることを言います。

この言語化ラグは、誰もが日常的に経験したことがあるものだと思います。

この現象は、一つのまとまった過程のように感じられますが、実際には、さらに細部に以下の3種類の時間の遅れ(ラグ)を含んでいます。

①意識ラグ

第一のラグは、プレゼンターが次に話そうとしている内容・文脈(コンテクスト)が、話し手の意識の俎上にのる(思い出す)までに生じる、時間の遅れです。

②置換ラグ(構成ラグ)

第二のラグは、意識ラグ(第一のラグ)がクリアされた状態で発生します。

このラグでは、話すべき内容・文脈自体は意識上にあるものの、それを適切に伝えるための言葉・表現が思い浮かばず、置き換えや文章の構成に時間の遅れが生じます。

③発話ラグ

第三のラグは、呼吸~発声、特に発話(構音-調音)がうまくいかないことにより発生する時間の遅れです。

この3種類の時間の遅れ(ラグ)から、言語化ラグは構成されています。

言語化のスキルを高めることは、この言語化ラグをできる限り減らすことと同義である、と考えることができます。

言語野 ――神経学的な観点から

最後に、言語野という神経学的な観点から、言語化プロセスについて考えてみましょう。

◆前提:全体論と機能局在

人間の脳には、全体が協同して働くという全体論的な側面があると同時に、

脳の領域(部分)によって働きが異なるという機能局在的な側面があることが知られています。

言語野は、1861年にブローカによって運動性の部位が発見されて以降、機能局在的な性格が色濃く認められている典型的な脳領域です。

※参考;脳が全体として協調して機能している、例外的なわかりやすいケース

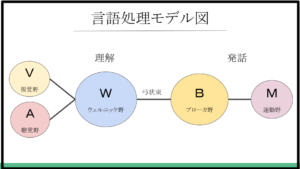

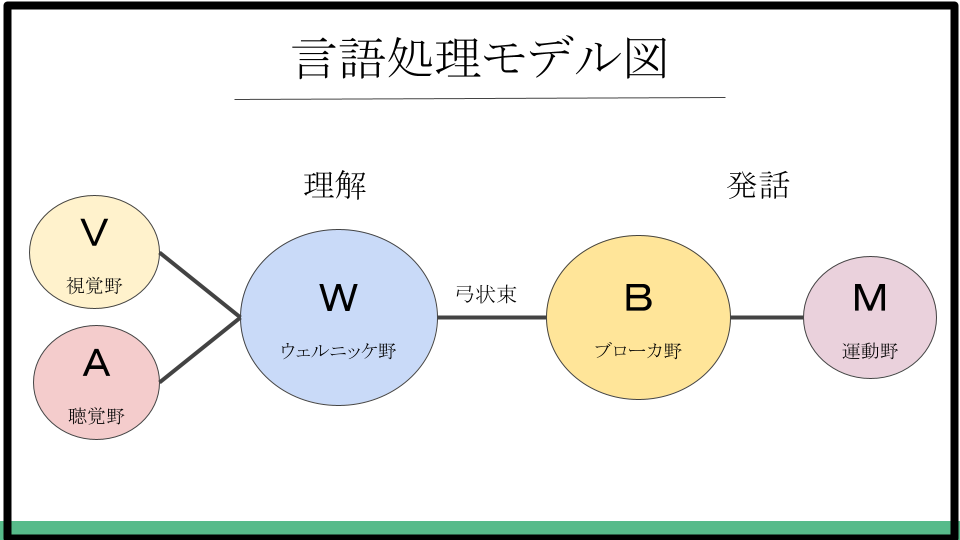

◆言語処理のモデル

脳の言語処理に関する、ウェルニッケ-ゲシュウィンド・モデルという簡略的なモデルがあります。

このモデルには、次のように主に6つ程の要素が登場します。

―――――――――――――――――――――――――

1.視覚・聴覚

感覚ニューロンが視覚情報、聴覚情報を受容し、ウェルニッケ野に情報を送ります。

2.ウェルニッケ野(W)

感覚性言語野。側頭葉の一部。ブロードマンの脳地図における22野。

3.ブローカ野(Broca’s area)

運動性言語野。前頭葉の一部。ブロードマンの脳地図において44野。

4.弓状束(arcuate fasciculus)

ブローカ野とウェルニッケ野を結ぶ神経線維。

5.角回(angular gyrus)

ブロードマンの脳地図における39野。

6.運動野(M)

発話における構音・調音器官を動かすことに関わる。

―――――――――――――――――――――――――

こちらの図は、そのモデルを参考に言語野の要素を組み合わせたイメージ図です。

※参考文献:『ベアー コノーズ パラディーソ 神経科学 脳の探求』

このモデルに基いて発話のプロセスを確認してみましょう。

—————————————

①視覚的なまたは聴覚的な入力

視覚的入力の場合: 「りんご」を見た場合、視覚情報は後頭葉の視覚野に送られます。

聴覚的入力の場合: 「りんご」という単語を聞いた場合、音声信号は一次聴覚野(側頭葉)に送られます。

②言語理解(W)

ウェルニッケ野(左側頭葉後部)では、「りんご」という単語の意味が理解されます。

例えば、「赤くて丸い果物」という概念が活性化されます。

③語彙選択と計画(AG、W)

角回(angular gyrus)は視覚情報と言語情報を統合する役割を果たします。

見た「りんご」を言葉に変換する準備が整います。

ウェルニッケ野で語彙が選択され、発話計画が立案されます。

④ 発話指令の形成(B)

計画が弓状束(arcuate fasciculus)を介してブローカ野(左前頭葉)に送られます。

ブローカ野は文法や発音の計画を担当します。「りんご」を発話するための音韻情報がここで形成されます。

⑤運動指令の実行(M)

ブローカ野で形成された発話計画が運動前野(pre-motor area)に伝達され、発話のための具体的な運動指令が作られます。

一次運動野(primary motor cortex)が指令を舌や口、声帯などの筋肉に送り、音声として「りんご」が発せられます。

⑥ フィードバック(自己監視)

発話された「りんご」を聴覚を通じて自己監視し、誤りがあれば修正が行われます。これには再びウェルニッケ野が関与します。

—————————————

実際には、このモデルは単純過ぎたり、また間違いが含まれるため修正が必要であるそうですが、言語野のイメージを膨らませるために役立つかもしれません。

・・・

最後に

言語化のプロセスは、プレゼンにおいて中核的な役割を果たすため、

そのメカニズムについて詳細にイメージできればできる程、話す力を高めることに繋がると考えられます。

少しでもご参考になれば嬉しいです。

コメント